インド仏教の興亡

なぜインドで仏教が誕生し、そして衰亡したのか?

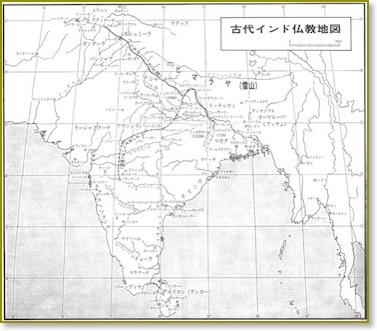

インドで誕生した仏教は、その後北経路で中央アジアから中国、朝鮮を経由して日本に到達し、そこで安住の地を得た。南経路ではスリランカや東南アジアに伝えられ定着した。しかし発祥の地であるインド(亜大陸)ではしばらくの興隆を経てその間に他地域への布教発信を終えた後、壊滅ともいえる程に衰退してしまった。

インドで世界宗教のひとつとも言える仏教が誕生し衰退に向かった背景と理由を知ることは、世界宗教の中での仏教の再認識とその存続の条件を考える上で大きな意義があると思われる。

そこで、インド仏教史を仏教盛衰の原因と背景を探求しながらBC6世紀から13世紀までを3期に区分して概観してみることとしたい。

(1)第1期(BC6世紀~BC3世紀)

仏教がインドで誕生したのには、その思想的・哲学的な文化土壌がインドで育まれていたことが背景にある。

インド亜大陸にはBC20世紀頃から同15世紀頃にわたって西方からインダス河を超えてアーリア人が進入し、遊牧民族特有の火を用いた祭祀を行う自然崇拝の宗教が持ち込まれた。

インドの先住民族であったドラヴィダ人の呪術を用いる宗教とアーリア人の宗教が対立と融和を重ね、BC5世紀頃までにはいわゆる古ウパニシャッドとよばれるインド哲学の源流を内包したいわゆるヴェーダの宗教が成立していた。

この宗教に関わる詳細は口述されて伝承されていたが、BC10世紀頃から同5世紀頃にかけて古代サンスクリット語で編纂されヴェーダとよばれる多数の宗教文書として後世に残された。

なお、サンスクリット語は広義には古代インド・アーリア語を指すが、狭義にはBC5世紀~BC4世紀にパーニニ(Panini)という文法学者が当時北西インドで使用されていた言語をもとに文法を整備してサンスクリット語を成立させたことをいう。以降、サンスクリット語は文章語として、また為政者や宗教者の用語として永く用いられることになった。

インドは古来から多言語国家でありサンスクリット語以外にも総称してプラークリット諸語とよばれる文語文字があった。仏典に使用されたパーリ語、ジャイナ教聖典に使用されたアルダ・マーガディー語などBC6世紀~11世紀までにわたって様々な言語が使われた。

ヴェーダはバラモン教(バラモン教の名称は近代になって付けられたもの)の経典であり、バラモン教の流れを汲むヒンドゥー教の聖典ともなっているが、ヴェーダに説かれる宗教的詩歌、祭式、修行法、人生観・宇宙観・哲学(ウパニシャッド)などが釈尊(仏陀 Buddha)が誕生した時代のインドの宗教的な文化基盤となっていた。ヴェーダには、業(カルマ)や輪廻(サンサーラ)などの仏教の教えとも重なる概念の源流が含まれている。

釈尊は現在のネパールのインド国境に近いルンビニーで誕生した。コーサラ国に従属する首長の一人である浄飯王(Suddhodana)と摩耶夫人(Maya)の間に生まれた。釈尊の生まれた年については諸説があるが、ここでは仮にBC564年(入滅 同484年)としておく。

釈尊は30歳で成道し(悟りを開き)後に仏教と言われる膨大な教えを説き始めたとされることから、BC6世紀後半から釈尊の布教が始まり仏教が広まり始めたといえる。既にヴェーダの宗教が成立していた時期であり、バラモン教が当時のインド社会に深く浸透していた。

釈尊在世の時代には、釈尊だけではなく他にもバラモン教にとらわれない自由思想の修行者達(その代表的修行者を仏典では六師外道と称している)が活躍しており、ジャイナ教の始祖となったナータプッタ(nigantha Nataputta)も同時代の修行者であった。

当時のバラモン教社会では、後にヒンドゥー教社会でカーストとよばれる階層固定社会の源流となったヴァルナとよばれる4階層に大別される社会的身分・職業区分が存在していた。バラモン(最清浄階層/祭司)、クシャトリヤ(支配層/戦士)、ヴァイシャ(生産者層/商人)、シュードラ(新たに統合された先住民や貧困層/奴隷)の4階層である。

当時の幾つかの文献と統計資料によると、釈尊の弟子(比丘・比丘尼とよばれた出家修行僧男女と優婆塞・優婆夷とよばれた在俗信者男女)の出身ヴァルナは、バラモン出身者が約半数を占め、クシャトリアとヴァイシャが合計で半数近く(ヴァイシャの方が圧倒的多数)、残りの一部がシュードラ出身となっている。

釈尊の時代には、鉄器を手にしていたアーリア人の版図は西のインダス川流域から東のガンジス川流域にまで広がっており、16大国とよばれる王制国家とガナ・サンガとよばれる部族共和制国家が誕生していた。

(北西部・インダス河中流域) カンボージャ、ガンダーラ

(西部) マツヤ、シューラセーナ

(ガンジス・ヤムナー両河地域) クル、パンチャーラ

(中央部) アヴァンティ、チェーディ

(ガンジス河中流域) ヴァトサ、カーシー、コーサラ、

マッラ、ヴリジ、マガダ、アンガ

(デカン北部) アシュマカ

この16大国の中で、釈尊が熱心に布教を進めたコーサラとマガダの国王は仏教の保護者となった。

コーサラの首都の舎衛城(シュラーヴァスティー)には釈尊が説法を行なった祇園精舎が建てられた。

マガダの旧都が王舎城(ラージャガハ)で、ここで国王のビンビサーラ(頻婆沙羅王 在位BC546年頃~同494年頃)と高弟となった舎利佛(シャーリプトラ)や目犍連(マウドガリヤーヤナ)など有力な帰依者を得たことが教団発展の助力となった。

王舎城は釈尊が最も長く滞在した地であり多数の仏典に登場する布教地であるが、法華経が説かれた舞台ともなった霊鷲山(ギッジャクータ)や竹林精舎、釈尊滅後に第一回目の仏典結集を行なった七葉窟などがある。

ビンビサーラ治世以降マガダはヴリジなどを征服し、ヒマラヤ山麓丘陵地帯を含むガンジス河中流域全体に勢力を拡大した。その後BC4世紀には、マガダを基盤にナンダ朝が創始され強大な王国が形成された。

なお、この頃(BC6世紀)ガンダーラはアケメネス朝ペルシャの支配下に入ったが、アケメネス朝ペルシャを滅ぼしたアレクサンドロス(アレキサンダー大王)がBC326年にインドに侵攻し、インダス河を渡りナンダ朝の勢力範囲(ガンジス河流域)の手前で進軍を止めた。

アレクサンドロスがインダス河流域を征服した頃、BC320年頃にチャンドラクプタがナンダ朝を滅ぼしてマウリア朝を創始した。また、アレクサンドロス死亡により混乱状態にあったインダス河流域を征服し、亜大陸南西部及びデカンへも勢力を拡大した。更にBC305年頃にはアレクサンドロスの東方領奪回を目指して進軍してきたセレウコス・ニカトールの軍を防ぎ、講和で現在のアフガニスタン東半を含むインダス河西方も領土に加えた。

マウリア朝は、チャンドラグプタの次代のビンドゥサーラ(在位BC293年頃~同268年頃)、第三代のアショーカ(阿育大王 在位BC268年頃~同232年頃)へと続き、アショーカはナンダ朝支配の後独立していたカリンガを征服した。この戦争の結果は悲惨なもので、10万人が殺害され、15万人が強制移送、最終的に数十万人が死亡したといわれる。これによりマウリア朝の勢力はアフガニスタン東部からデカンにいたる亜大陸の大部分に及ぶ帝国となった。なお、帝国の首都はマガダ(摩竭提国)のパータリプトラにあった。

ビンドゥサーラは仏教信者であり仏教を保護し、アショーカはカリンガ征服の後その残虐性を悔い仏教に帰依し、1000人の比丘を集め第三回目といわれる仏典の結集を行った。

アショーカの死後、マウリア朝帝国は急速に分裂・瓦解していった。

釈尊が仏教の布教を始めたBC6世紀からアショーカ大王の仏典結集が行われたBC3世紀までが、インドに於ける仏教史の第1期と区分できる。

この時期はさまざまな変遷があったが、諸国の国王をはじめとする王族の庇護によって興隆盛衰を繰り返しながらも、仏教がインドに広まり根付いていった時期と言える。

教義面では、戒律の解釈に意見が大きく二つに分かれ上座部と大衆部に分裂し、その後更に分裂が進み、上座部系では11部に大衆部系では9部に分かれたと伝えられている。

分裂はしながらも教線は広がっていき、西方のガンダーラからはアフガニスタン、中央アジアへと仏教は伝えられ、南のスリランカ(セイロン島)にも伝わっていった。

一方、アショーカ大王の時代には仏教がバラモン教をしのぐ隆盛を示したことより、バラモン教はバラモン階層による祭儀を重視する支配者の宗教としての性格を変え、インド各地の土着宗教を吸収・同化して形を変えながら民衆宗教へと変化していった。このバラモン教の進化がヒンドゥー教形成の土壌となっていった。

(2)第2期(BC3世紀~4世紀)

第2期は、BC3世紀からグプタ王朝が成立した4世紀(320年)までとする。

マウリア朝滅亡後、インド亜大陸では各地に独立の政治権力が台頭した。これらの地方王国、ガナ・サンガは4世紀にグプタ朝による征服まで命脈を保った。

中央アジアのバクトリアのギリシア人勢力はBC2世紀頃からインド北西部に進出し始めガンダーラを征服した。

バクトリアに続いて北西部を支配したのはスキタイ系のシャカ族・パフラヴァ族で、匈奴に破れた大月氏(クシャーナ Kusana)の西への移動に押し出される形でBC2世紀にインド北西部に進入した。

中央アジアにおいてシャカ族を駆逐した大月氏では、5翕侯(部族長)がバクトリアを支配していたが、その一人クシャーナ族のクジューラ・カドフィセースが他の4翕侯を滅ぼしてクシャーナ朝を建て、パルティア領に進入し、1世紀半ばにはカーブル、ガンダーラを征服した。その後継者は更にインダス流域、マトゥラーまで拡大した。カニシュカ一世(在位BC127年頃-BC50年頃)の代にはガンジス流域まで影響を及ぼすにいたり、ここに中央アジアから北インドにわたる王国が完成した。このクシャーナ王朝はアショーカ王以降に出現した最大の王国となった。

多数の民族を包含する大帝国であり、東西両文化を融合した新しい文化が成熟しつつあった。

カニシュカ一世は仏教を信仰し、釈尊像を描いた金貨・銅貨を発行し、僧院を建立した。この王の治世下で馬鳴が主導しカシュミールに500人の阿羅漢を集めて第四次となる仏典結集(大毘婆沙論200巻)もなされた。

仏教はギリシャ文化やグレコ・ローマ文化の影響を強く受けて、建築や彫刻などに新しい様式が出現した。仏寺建築におけるコリント式柱頭や装飾文様、ギリシャ彫刻の影響を受けたガンダーラなどの仏像彫刻などに見られ、これらは西域や中国を介して日本の法隆寺の建築などにも伝わってきている。

この時代の仏教遺跡は広く北インドに残るが、アフガニスタンにも多数見つかっている。

対外交易の発達によりその恩恵を受けたヴァイシャ階層の援助もあり、デカン西部やアーンドラにおいても仏教が栄え、多くの仏教寺院や石窟僧院が作られた。

この時期は大乗仏教が興隆した時期でもあり、この時期に多数の大乗経典の編纂が進んだ。編纂という意味は新たに創作されたということではなく、中には品単位で分散した形で伝えられていた古来からの大乗経典の集約を図り、集大成を行なった。

この時代に編纂された首楞厳三昧経、小品般若経、十地経、など多数の大乗経典が時を経て中国に渡り漢訳されたことからも、大乗経典の編纂が盛んに行なわれたことが伺える。なお、大乗という言葉が仏教碑文に現れるのは2、3世紀以降であるが、大乗仏典そのものはそれ以前から存在し、編纂が進められていた事実がある。

また大乗経典の中で例えば般舟三昧経は、仏陀を観想するのに仏像を用いることを説いているとの理由で、この経典が(現存する)仏像が造られ始めたといわれる1世紀以降の作であるとの主張もあるが、仏を観想する行法が実際に仏像を造ることよりも先にあったと考えてもなんら不思議ではない。

大乗経典全てが釈尊滅後の作であるとする近年の大乗非仏説はこの辺りから発していると思われるが、大乗経典の膨大な内容を無視した非現実論と言わざるをえない。この時代に編纂された大乗経典もこれ以前に経典化された大乗教典も含めて、その原典は釈尊の説法に基づく、だからこそ全ての大乗仏典には「これは釈尊の説いた教えである」(如是我聞)と断っている、と考えるのが最も自然であると思う。

逆に、仏典に共通する思想から言えば、もし華厳経とか般若経などの大乗経典が釈尊以外の大菩薩や大比丘が創作したものであるならば、必ず、いつ、誰が、誰に対して説いたのかをその経典に記述しているはずであるが、このような例は皆無である。このことからも大乗非仏説論は仏教そのものを知らない言葉尻にとらわれた者の仮論・遊戯であると言って構わないと思う。

もちろん、時間が経って経典を編纂することは、原典(口伝者と文語著者、他言語への翻訳者の能力にも影響される)もしくはその写しや注釈書、補足説明書、関連文献などから編纂者の能力を基に編纂されることであり、重複や錯綜、更には推測や誤判断が入る余地はあり、編纂者や編纂方法によって原典の再現性に差が出てくることは想像に余りある。従ってこのようなことを否定するわけではないことを断っておきたい。

(3)第3期(4世紀~13世紀)

第3期は、グプタ王朝の成立以降、インド仏教が衰退に向かった時期であり、13世紀にイスラム教がインドに武力進入して仏教が滅ぶまでの時期となる。

マガダの地域支配者であったグプタ朝はチャンドラグプタ一世(在位318年頃~350年頃)が北ビハールを支配していたリッチャヴィ族と婚姻同盟を結ぶことにより、隣接する諸勢力に相対的な優位を得て、その領土をガンジス河中流域一帯に広げた。その息子サムドラグプタ(在位350年頃~375年頃)には勢力を更に拡大し北インドの大半を支配した。また南インドへ大規模な遠征を行い、デカン東部から亜大陸東海岸にいたるインド亜大陸の大半の地域を影響下に置いた。大王中の大王と称したグプタ王朝は5世紀の半ばまで続いた。

グプタ朝支配のもとに行なわれた政治・行政・納税システムなどはグプタ朝が滅んだ後もインドを分割支配した諸王朝でも踏襲され影響を残した。

グプタ朝はヒンドゥー教を国教とし仏教を弾圧した。また、5世紀に西ローマ帝国が崩壊すると、ローマ帝国との東西交易で潤っていた仏教の庇護者である有力富裕層も没落していった。このため仏教の衰退と表裏してヒンドゥー教が勢力を拡大していった。

5世紀にアフガニスタンで勃興し、5世紀末にはグプタ朝と衝突してガンダーラを支配したエフタルも、ミヒラクラ王(Mihirakula 在位512年頃~528年頃)の治世に大規模な仏教弾圧を行なった。エフタルの影響はグプタ朝を衰亡させる原因ともなった。

なお、ミヒラクラ王はゾロアスター教の流れを汲む火の神を信仰していた。この仏教弾圧は仏教が西方域に向かわず中央アジアから東アジアに伝えられる圧力ともなった。

この時期は仏教の衰退の時期ではあるが、無着や世親によって唯識仏教の発展が見られ、仏教思想の体系化も図られ、仏教論理学や認識論の面でも発展がありインド思想界・宗教界に大きな影響を与えている。また一部には仏教のヒンドゥー教化とも見られる密教の台頭もあった。

アラビア半島の交易都市(メッカ)に610年に出現したイスラーム教は、開祖ムハンマド没後100年足らずの内に東はインダス河流域から西はイベリア半島までの地域を支配下に置いた。

インドへの最初の侵攻は、第二代カリフ・ウマルの時に637年(当時カッチーシュバラとよばれた古代からの港湾都市であった)ダイバルに押し寄せた。このダイバルは現在のカラチ北西70kmにあるバンボール遺跡とされる。このイスラム軍による最初のインド攻撃はムスリム軍の敗退に終わった。

これ以降も、ムハンマド・カーシムを総大将とする遠征軍により、711年(イスラーム歴92年)にインドに侵攻するなど、インド侵略を重ねていった。

13世紀初頭(1203年)には、イスラム軍(ゴール朝)はインド北東部のベンガル地方にまで侵攻し、当時最大の仏教寺院といわれたヴィクラマシーラ寺が破壊され多数の仏教僧と尼僧が虐殺された。

イスラム軍は「改宗か死か」を旗印に、侵略したインド亜大陸のヒンドゥー教徒や仏教徒を強制的にイスラム教に改宗させていった。仏教徒にとっては、南部に逃げヒンドゥー教勢力の下で最下層に組み込まれるよりは、イスラム教勢力の元で改宗することによりカースト差別を回避できる意味があった。

ヒンドゥー教が支配するインド南部に逃れた仏教徒は、強制的にヒンドゥー教に改宗させられ、カースト外の最下層(シュードラ)もしくは更にその下層となる不可触民に組み入れられた。これにより以降社会的影響力はほぼ消滅した。

非暴力主義と階級制度の否定を思想的基盤とする仏教徒は、北はイスラム教、南はヒンドゥー教の武力による強制力に従う形で非仏教への改宗を余儀なくされ、インドにおける仏教徒はほぼ壊滅した。

1951年の国勢調査によると、インド(亜大陸)の仏教徒は44万人(インド・ベンガル地方に18万人、バングラデシュに26万人)とされる。7割を占めるヒンドゥー教徒と3割のイスラム教徒を合わせて約4億5千万人の人口の中でわずかに0.1%となっている。

インド仏教は壊滅した状態にあったといえよう。

インドに誕生した釈尊が説いた仏教は、BC6世紀から13世紀までインドで広まり、最初はバラモン教との共存、次にヒンドゥー教との葛藤、そしてイスラム教による滅亡、の歴史をたどった。

国の権力庇護によって興隆した仏教は、やがて国の権力弾圧によって衰亡した。武力に裏付けされた国家権力により国の盛衰が決まる時代には、武力を布教手段として正当化しているイスラム教(インド以外の世界ではキリスト教も同様)とヒンドゥー教に対して穏健思想の仏教は存続できなかったことが、インドにおける仏教史と言えよう。

しかしながら、現代においては国教を廃し信教の自由を認める世界では、過去において国家権力により庇護を受けていた宗教はたとえそれが世界宗教といわれるものであっても衰退しつつあることもまた事実であろう。

仏教が存続・興隆する条件は、基本的人権としての信教の自由が保障されること、が歴史が教えるところと思われるが、これは逆に言えば、仏教が信教の自由を獲得する思想的な力を持っているかどうか、によって決まることと同義であろう。

[参考文献など]

「新アジア仏教史01 仏教出現の背景」奈良康明・下田正弘編(佼成出版社)2010年

「インド仏教史 上・下」平川彰著(春秋社)2011年

「釈尊の生涯」中村元著(平凡社)2010年

「アショーカ王」アショーカ王、他 Wikipedia以下項目を参照。

インダス文明、インドの仏教、ヴァルナ、ヴェーダ、ウパニシャット、エフタル、

ゴール朝、ジャイナ教、パーリ語、バラモン教、パンジャーブ、ヒンドゥー教

ブッダガヤの大菩提寺、王舎城、ラージャグリハ、祇園精舎、結集、十六大国、

原始仏教、南伝仏教、大乗仏教、中観派、転輪聖王、部派仏教、霊鷲山、

瑜伽行唯識学派

他。